龍海雙第山竟隱藏著“小聯(lián)合國(guó)”

想獲得更多廈門生活知識(shí)及商品優(yōu)惠信息請(qǐng)點(diǎn)擊這里客服咨詢:鷺客社:守望共同的塵世故鄉(xiāng)

如果您滿意于下面的圖文,請(qǐng)讓更多的人關(guān)注“鷺客社”。

如今這片歷史悠久的魅力土地上彌漫著濃郁的異域風(fēng)情,印尼、越南、緬甸、泰國(guó)等八個(gè)國(guó)家被排華的歸難僑4719人安置在這里,林木掩映間鱗次櫛比的476套別墅式整齊住房,作為重點(diǎn)涉外單位,還血脈牽連著散居在23個(gè)國(guó)家和地區(qū)的鄉(xiāng)親1.3萬(wàn)人。因此,雙第山由一個(gè)科舉成名的地方變成了一個(gè)隱藏的“小聯(lián)合國(guó)”之地。

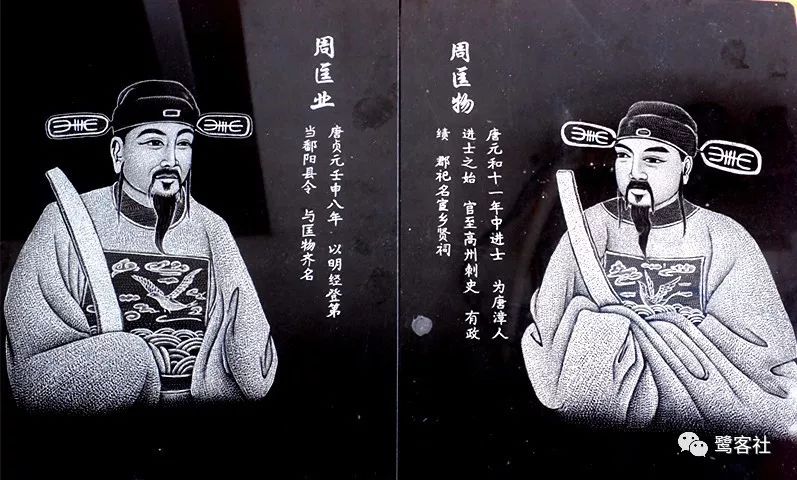

.在漳州提起雙第,人們總會(huì)說起雙第地名的來歷。因?yàn)檎闹葑蕴拼构岸辏?86年)建州以來,130年沒有出過一名進(jìn)士。唐元和十一年(816年),龍溪縣天城山石斗周匡物榮登進(jìn)士,成為開漳首位進(jìn)士,周匡物的兄長(zhǎng)周匡業(yè)也于唐貞元八年(792年)以“明經(jīng)登第”,所以,周氏兄弟讀書的天城山就改名為名第山,稱周匡物為“名第先生”。周匡物、周匡業(yè)兄弟雙雙及第成名后,不負(fù)家鄉(xiāng)父老重望,又雙雙為官成名宦,后人就稱天城山為“雙第山”。

雙第山傳頌及第佳話

山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈。雙第山因周匡物而出名,錢塘江也因周匡物而進(jìn)《太平廣記》和《全唐詩(shī)》。據(jù)《漳州府志·紀(jì)遺上》記載,周匡物,少時(shí)家貧,徒步上京赴考,途經(jīng)錢塘江,因缺乏渡船錢,久不得渡,乃于公館題詩(shī)云:萬(wàn)里茫茫天塹遙,秦皇底事不安橋。錢塘江口無(wú)錢過,又阻西陵兩信潮。時(shí)杭州郡牧(州官)出巡境內(nèi),在驛站看到周匡物的題詩(shī),頓發(fā)憐才之意,他將津吏責(zé)罵一頓,派人送周匡物渡江。隨后,這位州官上疏朝廷,唐朝廷專門下令:以后舉子渡江,津吏不得收擺渡錢。

周匡物經(jīng)過長(zhǎng)途跋涉來到長(zhǎng)安,他的詩(shī)卻早聞名傳遍長(zhǎng)安城了。周匡物寫過一首《古鏡詩(shī)》:“欲向高臺(tái)對(duì)曉開,不知誰(shuí)是孤中主?”詩(shī)中委婉地表達(dá)了自己盼人理解的心情,當(dāng)時(shí)名士王播見此詩(shī)后大為賞識(shí)。當(dāng)年,剛好是王播主持考試,周匡物再一次得到貴人光顧提攜,他輕輕松松通過幾道考試,最后大殿御試時(shí),皇帝頒題,匡物大顯身手,當(dāng)場(chǎng)寫出《學(xué)殖賦》和《鶯出谷詩(shī)》,文辭卓越優(yōu)美,得到欽點(diǎn)。周匡物中了進(jìn)士第四名,成為漳州開漳的第一位進(jìn)士。

周匡物及第后,任雍州司戶。元和十四年(819年),武寧節(jié)度使國(guó)公李塑推薦為五行軍參事,在任兩年,后又任高州刺史,因有政績(jī),廣東高州將他祀于名宦鄉(xiāng)賢祠,以示紀(jì)念。

周匡物卸任回鄉(xiāng)后備受鄉(xiāng)人崇敬。他回到了從前讀書的地方天城山,此時(shí)朝廷已命名為名第山,在山間的一座簡(jiǎn)陋草室“自隱堂”作詩(shī)立著,過起悠閑的田園生活。周匡物詩(shī)工于詠物,刻劃盡致,他著有《周匡物詩(shī)集》。他的《古鏡》詩(shī)5首,被宋人所撰的《全唐詩(shī)話》收入。清代編的《全唐詩(shī)》也收錄.。明萬(wàn)歷年間(1573——1619)漳州著名的七才子之首張燮在他的《清漳風(fēng)俗考》中說:“唐垂拱時(shí),玉鈐建制,始得比于郡國(guó):周(匡物)、潘(存實(shí))通籍,而后夫變稍知學(xué)矣!周匡物苦學(xué)登第,且中進(jìn)士第四名,為開漳舉子業(yè)先導(dǎo),其功不小也!”

雙第山隱藏“小聯(lián)合國(guó)”

位于漳州龍海市中南部的雙第山,現(xiàn)在并不以開漳的第一位進(jìn)士聞名,而是以它的異域風(fēng)情聞名。

雙第山是個(gè)群山環(huán)抱的盆地,唐代時(shí)雙第山東北面為海,今石碼、海澄一帶為近岸沙洲,雙第盆地遂成宜居之地,民間有“九十九彎”與“九十九社”之說。明以前的雙第山一帶人煙稠密,從名第山(天城山)流出的山澗水匯流成眾多的小溪,溪水蜿蜒不息穿過雙第山谷,向東流向古月港入海,小溪有九十九彎,因號(hào)九九溪,出雙第山口稱九十九坑。相傳,當(dāng)時(shí)有九十九社。僅今寨仔管區(qū)內(nèi)自西向東就有石斗周、灣蔗沈、庵仔鄭、寨仔、坪山、大田、祖厝許、崎頭蔡、院前鄭等9個(gè)古村落。

“九十九社”一帶,古屬龍溪縣管轄, 1955年由愛國(guó)華僑發(fā)起投資在洲仔建公私合營(yíng)“雙第華僑農(nóng)場(chǎng)”,1960年為安置印尼難僑,將雙第的寨仔、洲仔、許碑、柯仔林4社160戶830人和合營(yíng)華僑農(nóng)場(chǎng)合并,建立國(guó)營(yíng)(龍海縣)雙第華僑農(nóng)場(chǎng)。1998年增掛龍海市雙第華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牌子,至2004年歸并為寨仔、洲仔、僑星、天城4個(gè)管理區(qū)。全場(chǎng)有耕地5600多畝,山地34600多畝。

如今這片歷史悠久的魅力土地上彌漫著濃郁的異域風(fēng)情,印尼、越南、緬甸、泰國(guó)等八個(gè)國(guó)家被排華的歸難僑4719人安置在這里,林木掩映間鱗次櫛比的476套別墅式整齊住房,作為重點(diǎn)涉外單位,還血脈牽連著散居在23個(gè)國(guó)家和地區(qū)的鄉(xiāng)親1.3萬(wàn)人。因此,雙第山由一個(gè)科舉成名的地方變成了一個(gè)隱藏的“小聯(lián)合國(guó)”之地。

行走在雙第華僑農(nóng)場(chǎng),隨時(shí)可見到斑斕絢麗的外邦服飾,聽到各種腔調(diào)的普通話,品嘗到獨(dú)具東南亞特色的美食:手抓咖喱飯、香噴噴的印尼豬蹄、糯米飄香的越南粽、清新爽口的籬笆菜,還有千層糕、烤餅、黃姜飯、沙爹肉串、巴東牛肉、卡多卡多、索多湯等,足以令游客流連忘返、樂不思蜀。

雙第山驚現(xiàn)兩圓土樓

閩西南土樓聞名中外,漳州南靖土樓更是名揚(yáng)四海。但是,位于沿海地帶的雙第山的洲仔和寨仔兩座圓土樓卻鮮為人知。

說到洲仔圓樓,首先不能不說到圓樓的來歷。傳說當(dāng)年一位五虎大將落難受傷逃到雙第深山中,日藏夜出偷挖地瓜充饑,凄惶萬(wàn)狀,被洲仔社一位方氏老農(nóng)發(fā)現(xiàn)。素樸悲憫的老農(nóng)并不以勢(shì)利心鄙視輕薄,將他藏匿奉養(yǎng)在家療傷。五虎大將東山再起后,為報(bào)恩,派人幫助方氏族人建造圓樓。

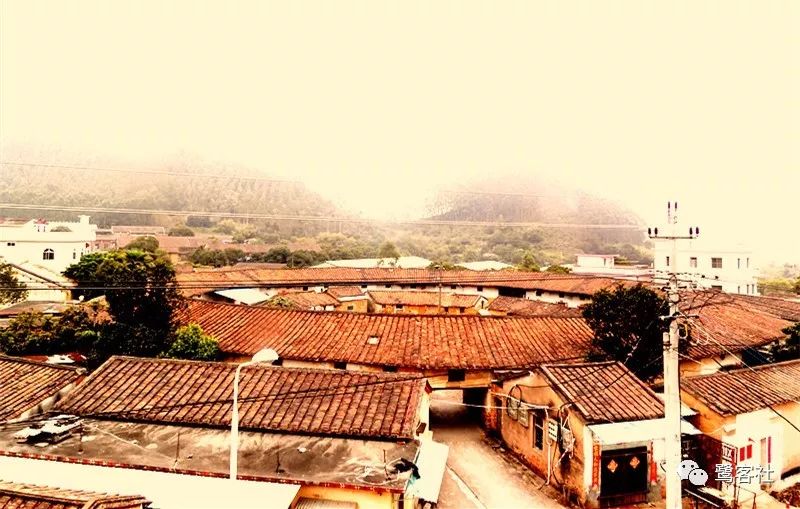

圓樓位于洲仔社東隅,稱洲仔圓土樓,又稱雨傘樓,始建于清雍正年間(1723——1735年),單元式兩層樓組成直徑六十米的圓土樓,是精美的三個(gè)“同心圓”造型。土樓由四十一個(gè)單間樓房(內(nèi)有獨(dú)用樓梯上下,房?jī)?nèi)左右各設(shè)門,危急時(shí)全樓可互通)和南、北、東北三個(gè)門樓(上樓下門)共四十四個(gè)單元組成一座直徑近六十米的圓土樓,內(nèi)院廣場(chǎng),廣場(chǎng)上環(huán)建一環(huán)伙房、雜物間,樓外環(huán)圓樓建一環(huán)平房,總占地面積四千六百八十平方米,總建筑面積二千六百多平方米。洲仔土樓原為方氏族人所建,后方氏外遷,現(xiàn)為抗戰(zhàn)前后由安溪、南安遷入的陳姓等所居。

如今,古老的洲仔圓土樓保護(hù)完好,雖樸實(shí)無(wú)華,卻舒展開朗,他們善于利用天然材料的本形、本性、本色,使圓土樓與天地混為一體。在這座尚未開發(fā)又極少受到現(xiàn)代文明“污染”的凈土內(nèi)隨意走走看看,一定更能感受到土樓那種原汁原味的土鄉(xiāng)土色的人文氣息。

與洲仔圓土樓遙相呼應(yīng)的是寨仔圓土樓。該土樓建于明末清初,由雙第許氏族人所建,村民稱土樓為寨仔,寨仔也就成為許氏居住地的社名。

寨仔圓土樓建于雙第山南麓一個(gè)小盆地突起的一座小山上,整座圓樓群仿佛從荒古時(shí)代就與山巖同時(shí)生成,圓樓群環(huán)山而建,依山遞高,層樓迭展,為二半環(huán)、三環(huán),一平臺(tái)布局。從下而上第一、二層,向南建二個(gè)半環(huán)樓群,三、四、五層為繞山而建三環(huán)樓群,山頂為二百多平方米平臺(tái)。樓群為單元復(fù)式兩層樓結(jié)構(gòu),每單元三間(部分二間),向內(nèi)院開一門,內(nèi)有獨(dú)用樓梯,各單元之間有內(nèi)門,平時(shí)隔絕,急時(shí)可互通。土樓向外開三門,三條鋪石臺(tái)階便道直通山頂平臺(tái),從下層內(nèi)院至山頂平臺(tái)有三條穿過樓房的巷路,便利各層上下往來,樓群內(nèi)有多口水井。樓群用鵝卵石墊基和砌1.3-2米高墻壁,上用三合土、竹片、菅草等夯筑,冬暖夏涼,堅(jiān)固耐用。

洲仔土樓群為許氏族人為御倭寇、流寇侵?jǐn)_而建,有瞭望和守護(hù)的功能,總占地面積兩萬(wàn)平方米,建筑面積一萬(wàn)一千平方米,有六十個(gè)單元,房屋三百六十多間,可居一、二千人。平時(shí)同姓同宗,聚族而居,血脈相連,和諧共處,其樂融融。遇有盜寇侵犯,可容納附近村社鄉(xiāng)親入寨避難,合力御敵,確保安全。

令人遺憾的是兩圓土樓已經(jīng)破敗不堪,只有二百多人仍然居住固守,但是,這些用泥土夯建的土樓經(jīng)歷百年的酷暑嚴(yán)寒,其昌盛時(shí)的恢宏規(guī)模競(jìng)能如此清晰地驚現(xiàn)在今人面前,真可謂造物主神來之筆。

作者簡(jiǎn)介:陳馨,生于1992年,畢業(yè)于泉州師范學(xué)院,長(zhǎng)泰一中高三歷史教師,漳州市地方志學(xué)會(huì)會(huì)員,漳州市作家協(xié)會(huì)會(huì)員。

LOOKERS鷺客社 守望共同的塵世故鄉(xiāng)

歡迎關(guān)注鷺客社,投稿聯(lián)系微信號(hào):DONGE110

本資訊信息是來自 逛鷺島 小編 通過網(wǎng)絡(luò)收集而來的關(guān)于廈門最新最熱門的本地資訊。

您若也有需要分享的可以直接在我們網(wǎng)站上分享你的內(nèi)容,讓大家都知道。

版權(quán)聲明,本活動(dòng)信息隸屬網(wǎng)絡(luò)收集而來若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)清除信息。

獲得更多廈門生活知識(shí)及商品優(yōu)惠信息請(qǐng)聯(lián)系我們:

關(guān)注我們微信小程序和微信公眾號(hào)

想獲得更多廈門生活知識(shí)及商品優(yōu)惠信息請(qǐng)點(diǎn)擊這里....

你設(shè)置的聯(lián)系郵箱是*: (當(dāng)有人給你留言回復(fù)之時(shí),聯(lián)系郵箱可以及時(shí)通知你)

我們建議你填寫正確的郵箱地址,如果你之前填寫郵箱地址是錯(cuò)誤的可以通過 【修改資料】 來重新設(shè)置